《麻雀(死)在物流貨倉的晚上》(下稱《麻雀》)獲得2021年第五屆「全球泛華青年劇本創作競賽」首獎,是此牛棚劇場的演出是香港首次公演,據說票房不俗,而且也獲得不少藝文網站的介紹。然而不知道是否「期望越大,失望越大」,網上評論出現不少有關此劇的負評,或者是創作團隊劇場方程式始料不及的。不同觀眾有不同的觀劇目的或者評劇角度,一劇實難同時滿足所有人的期望。雖說如此,一個演出多會有創作團隊希望傳遞的訊息,但筆者没有「事先做功課」、「白紙一張」進場,結果和好些網友一樣,看畢全劇也推敲不到五個故事有何關連、此劇「想講啲咩」,幸好筆者看的場次有演後座談,在各位分享下才知道此劇想談的是「恐懼」,恐懼就是五個看似毫無關連故事的一個重要共通點。事後筆者有思考為什麼只看演出無法聯想到「恐懼」這種情緒。編劇鄒棓鈞提到《麻雀》的創作靈感源自新文本經典作品《金龍》。根據前進進戲劇工作坊〈三分鐘讀懂新文本〉(註一),新文本有三個特色——「劇場性」、「關懷時代」及「語言多變」。或者我們可以嘗試透過此標準來衡量此劇能否表現出此三個特色,來達到傳遞「恐懼」這個主題。

首先是「劇場性」,新文本考慮更多劇場性,目的是「帶領觀眾來回於虛構與真實的領域,激發觀眾去體驗新的感知。導演也因而要運用更多想像力,突破慣常的呈現手法」。《麻雀》是嘗試透過燈光去說故事的,較深刻的是藏票人(巢嘉倫 飾)在街上橫衝直撞,用光線來呈現他遇到的危險;以及丈夫(宋本浩 飾)暴打妻子(林嘉寶 飾)時「瞬黑」的畫面,都可說是透過光線的明滅來傳遞危險感,令觀眾感受角色面對的恐懼。然而,對於在貨倉發現死雀、以及書店老闆的故事,畫面呈現就頗為呆板,好像只是單純地描述一件事件,而不能體現敘述這件事件的目的和意義。其中書店老闆(黃熙童 飾)有大量重複的劇情,如不能透過舞台表現場景重複的原因,就會令人感到劇情停滯不前。「重複」是陌生化的手段之一,延長觀眾對事件的感知,打破慣性以產生新的思考。但文本的重複是不是可以配合呈現方式的變化,以減低劇情的呆滯帶來的煩嫌感覺?這種煩嫌感似乎頗影響對恐懼的感知,令人較難體會書店老闆的恐懼。另一個影響對恐懼的感知是場景的呈現及道具的運用。有些道具的運用是有效強化恐懼感的,例如丈夫那堅固的捕獸器(其實是一條金屬長桿),能想像被擊中一定十分疼痛;又或者是尋票人的電話,他不斷打電話及跌電話都反映出他的焦慮不安。但在貨倉故事中,場景及道景表現滑稽感多過恐懼感——貨倉的擺設太過整齊,井井有條,光線充足明亮。貨倉其實可以製造無形的危險感——混亂擺放、不見天人的貨架可以營造壓迫、不安感,在這種環境死了一隻麻雀才讓人覺得恐怖。而死雀用一條羽毛表現,而飛到工人頭上的麻雀則以頭飾代表,這種無足輕重的道具反而減低想像帶來的恐懼感,也許没有道具反而更能引起想像。

其次是「關懷時代」,則「探索最逼切的社會議題,或思辨評議,或剖開內心,或揭示真相,或逆反質疑」。《麻雀》是創作在新冠疫情的時代,據編劇所言,「我正以麻雀的死亡作為符號,記錄當時大家的生活狀態與情緒狀態。」(註二),《麻雀》反映的是一個時代的恐懼。有一些恐懼是社會性,比較容易具體呈現,例如家暴;也有一些不須言明的恐懼,是無形但可以體會的。例如巢嘉倫飾演的尋票人,雖然没有具體談到尋甚麼票,但尋求某事物的迫切性是具有共通性的,而巢嘉倫也恰如其份地,以極其用力、甚至是需要誇張的方式去放大失去、無法得到的恐懼。有一些恐懼是可以領會但較難共感的,例如是書店老闆拒絕收一本絕版書。而最大爭議的是劍道少女的故事,有觀眾在座談會中提到這個故事好像刪去也没有甚麼影響,而編劇解釋是想寫較為內心的恐懼,和其他線是不同的,亦有觀眾補充這個劍道少女是唯一可克服恐懼的角色,劇末由她將麻雀放回巢中,象徵希望,具有正面意義。經各位分享,劍道少女故事又好像頗有意義。但如缺乏這些解釋,劍道少女的故事不但難和其他故事作有效的連結,更會因為和其他故事「不同」,而導致觀眾難以領會「恐懼不安」這個主題。因為劍道少女描述和師傅對決的過程,可以有複雜的情緒聯想,而不一定是被擊中的恐懼。如何在同感和疏離中取平衡,讓觀眾投入劇情但又能抽身反思問題,值得思考。

最後是「語言多變」,「不受限於人物對話形式」,有其他形式例如由演員出發的無角色敘事,敘事體與對話體交替跳接,夾敘夾議合成拼貼等,「運用開放的結構和場景,容納不同層次的語言,藉此捕捉現實人生的複雜性」。《麻雀》無疑表現到編劇致力做到「語言多變」。一個出色的例子是家暴的場景,是由兩個一男一女的敘述者以「皮笑肉不笑」、擺出古怪姿勢的方式敘述,很詭異魔幻,和現實中暴力、沉重的家暴場面形成戲劇性的對比,也透露一種來自冷漠敘事者的心寒。但另一個語言多變的嘗試,卻造成理解上的干擾︰在劍道少女的故事中,劍道少女兼任第三身的敘事者及被敘事的對象。在文本而言,敘述者是可以分為「聲音」和「視角」,而兩種的敘述者是可以不同的。例如魯迅短篇小說《孔乙己》中,可以理解為「視角」是屬於當下的小夥計但「聲音」是來自長大後的小夥計。但當舞台要呈現一個劇本文本,如果敘述者的聲音和視角不相同,就會顯得突兀。而更讓人感到混亂的,會是敘述者用全知的角度但敘述的對象是自己。在《麻雀》中,劍道少女(李妮珊 飾)擔任敘述者,用全知角度去講述少女和師傅比劍的過程,她是用「少女」而不是用「我」來指代劍道少女的,但李妮珊本身就是飾演劍道少女,因此就會形成敘述上的不協調。當然,處理得合宜,這種不協調感正可以構造疏離,從而引起思考。但實際效果是,即使感覺演員很努力,但亦難掌握敘述的情緒,演出來的情感比較含糊。肢體動作尚可表現少女的決心及拼死一搏的精神,但敘述少女內心時,間接的敘述方式削弱了恐懼的效果,很難感知不帶防具和師傅對戰為何會讓人恐懼。而另一方面,在重複的場景如書店老闆拒收書,如能運用不同層次的語言,令重複的場景産生變化,而不只是重複對話,或者會令劇情不致呆板枯燥。

《麻雀》的五個故事需要有連結來增強關連性,令結構不致過於鬆散,像《金龍》聚焦在餐廳這個場景。《麻雀》的連結發生在最後眾角色相遇,連結得有點「廉價」。本來「恐懼」這種情感是可以作為有效連結,令觀眾體會眾角色處境、狀態中的不安、焦躁,但上文提出的情況,可能是弱化了情感表現的原因,加上每個人對恐懼事物各有不同,更加劇了不同觀眾接收的差異。此劇本獲得第五屆「全球泛華青年劇本創作競賽」首獎,劇本本身有一定水準,但閱讀劇本可以想像,而想像加深恐懼,產生共鳴;難就難在如何在舞台做出有效呈現,挑動想像去引發不安,又不致太過直接,削減了文本賦予的想像空間。編劇因應當下寫出回應時代的作品,但其實《麻雀》訴諸的主題並不狹隘、古今通用,期望在另一版本的演繹中,可以完整還原這種跨越時代的意義。

註一︰本文中對新文本的引用,來自前進進戲劇工作坊《三分鐘讀懂新文本》。

註一︰見藝術當下〈麻雀死了,我們還活著:專訪《麻雀(死)在物流貨倉的晚上》編劇鄒棓鈞〉(網址)。

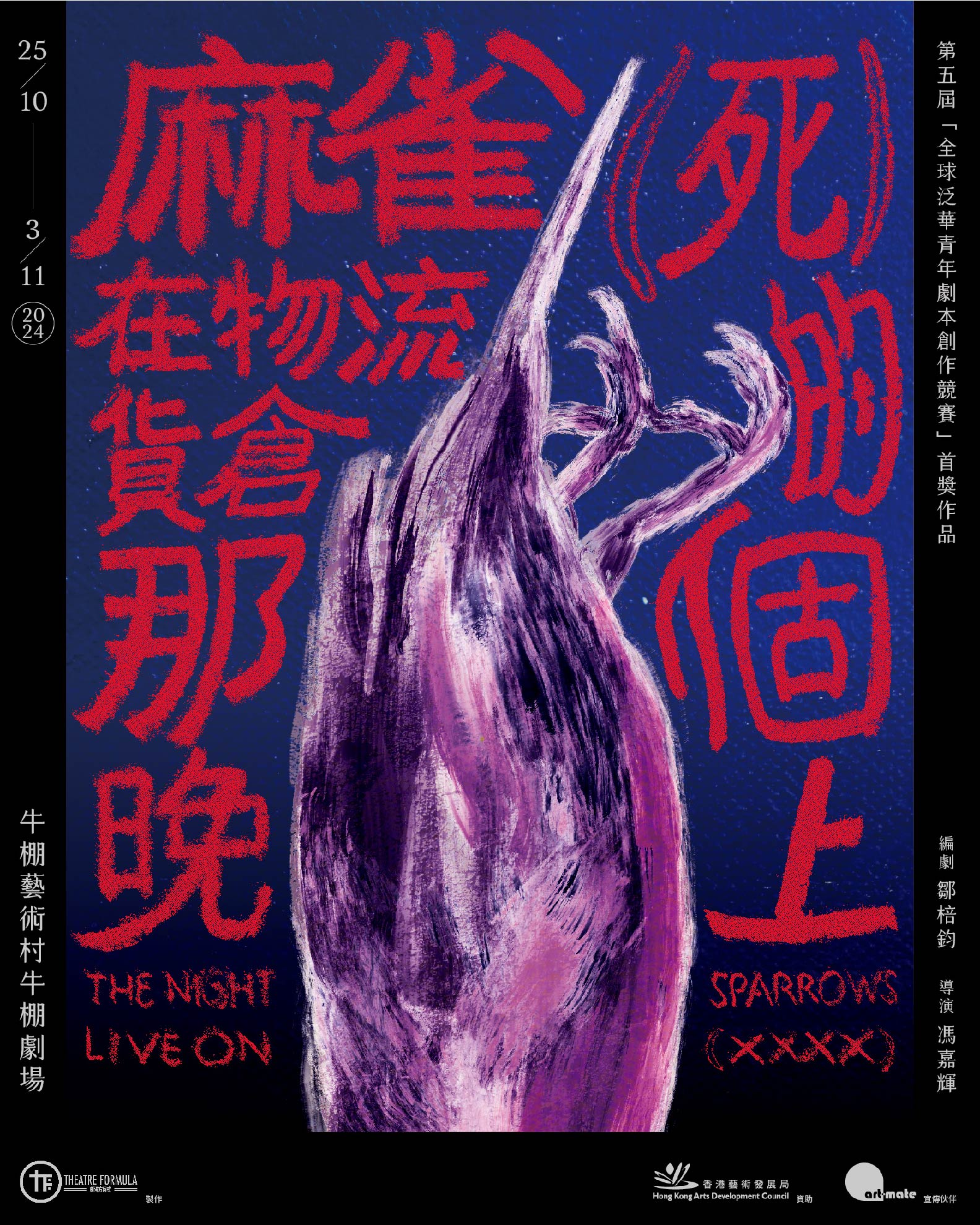

劇名:《麻雀(死)在物流貨倉的晚上》

劇團:劇場方程式

日期︰2024年11月3日 下午三時

地點:牛棚劇場

網站︰《麻雀(死)在物流貨倉的晚上》在ARTMATE的頁面

圖片來源:《麻雀(死)在物流貨倉的晚上》在Artmate頁面

文章列明作者,歡迎引用、 連結或轉載。

#麻雀死在物流貨倉的晚上 #劇場方程式 #鄒棓鈞 #馮嘉輝 #宋本浩 #林嘉寶 #巢嘉倫 #李妮珊 #黃熙童 #牛棚劇場 #香港劇場 #劇評

發佈留言