「科藝」這個詞可能對某些朋友比較陌生,科藝可以泛指舞台的幕後製作,包括舞台設計、服裝化妝、燈光音效、道具等項目。由於是幕後,一般觀眾或者較少關注科藝工作者,但他們對一個成功、流暢的演出實在功不可没。香港舞台技術及設計人員協會主辦的科藝藝術節,讓科藝工作者以他們的專業,構思及執行成藝術演出或展覽,將這些演出的幕後功臣介紹給觀眾。去年九月,筆者觀看了第二屆科藝藝術節「嚐味與空間」(Taste & Space)的科藝展演一(《12》x《幸福之旅》x《菇菇Land》),對展演印象深刻,實在是一次有別於傳統劇場的體驗。接著十月,中英劇團上演音樂劇《花樣獠牙》,提出「應用藝術科技,打造黑色奇幻世界」,雖然整體演出可圈可點,但比起一般舞台劇製作,的確通過應用藝術科技令整個舞台呈現更為豐富。結合觀賞兩個形式完全不同演出的體驗、以下是筆者對科藝的一點看法:

無論是獨立展演還是配合劇情演出,科藝要「言之有物」,不為「做而做」。第二屆科藝藝術節題為「嚐味與空間」。「嚐味」這個概念根據聯合策展人徐碩朋的解釋,是「希望將科藝創作連繫感官」;而另一策展人李浩賢認為「味道」的多重意義超越了物質層面的體驗,「成為情感與記憶的聯結」。展演不單是單純展出個別科藝工作者的專業,更能圍繞一個概念,聚焦如何透過科藝傳遞這個概念。展演以「嚐味」為題,起初以為是「標題黨」,實際上是真的又飲又食:例如入場食雪糕、演出間場時喝不同地方的水和食杯麵。其中,讓參加者食杯麵這個構思,實在非常呼應《幸褔之旅》這段展演,兩位創作者許迪生(髪型創作人)及黃嘉敏(化妝設計師)在完成他們的演示後,在場邊食杯麵的畫面,讓人實在地體會何謂「幸褔」——工作帶來的滿足感及辛勞過後食物的份外美味。這個是創作者幸褔的時刻,而讓觀眾一同食杯麵,也聯結起觀眾的記憶和情感;又或者在一個意想不到的時刻有一個杯麵食,本身就可以是很單純的快樂。除了《幸褔之旅》,其餘兩個展演都很有主題性,例如《12》透過參加者的參與及想像,在光的變化中探索可能性;《菇菇Land》從群體到個人,表達即使在群體中也可以擁有自己的特色。而中英劇團的《花樣獠牙》中的藝術科技聚焦在食人花「珂珠二號」,以各種科藝技術增強「珂珠二號」的恐怖感,例如開場及中場休息時巨大的珂珠二號投影、珂珠二號巨大又靈活地食人的皮偶、沉浸式環迴珂珠二號的對白等,應用的科技和劇情大致配合。有些製作聲稱用上(最新)科技但事實和劇情關連甚少,貌似「為科技而科技」,一則浪費資源,二也難免予人名不符實之感。

其次,科藝要協調出整體性,要考慮和其他元素的配合。例如《12》中的曼陀羅藝術,除了在展櫃展示外,可以有甚麼方法令呈現更加豐富呢?現在參加者一邊食雪糕一邊看展示,或許注意力就放在了雪糕(因為會溶化),而展覽就變成了配角,而且也摸不透雪糕和曼陀羅藝術之間的關連性;相反,提供一塊有曼陀羅圖案的鏡子作《12》中的燈光參與的道具,較易聯想曼陀羅藝術和光的聯繫(例如充滿變化、充滿想像的)。在中英劇團的《花樣獠牙》中,對珂珠二號的藝術科技處理,或者令重心過份側重在珂珠二號,而削弱了其他部分的呈現。例如當珂珠二號食掉珂珠時,感覺焦點落在這個超大型皮偶如何靈活地食人,而不是男主角世茂讓珂珠被食時的傷感。例如珂珠二號隨成長有四個形態,展現非常明顯的成長軌跡,但如劇評人佛琳提及「男主角如何一步一步墮入深淵,角色的設計仍可細緻鋪排」,似乎男主角的設計還不如珂珠二號的成長鋪排。總體而言,藝術科技讓珂珠這個角色塑造得很成功,讓人留下深刻印象,但其他元素(例如演員演出)没有相應的提升,又沒有藝術科技的加成,其他角色就被搶去焦點,未免略有「妹仔大過主人婆」之感。

此外,科藝要有屬於劇場的美感,要有戲劇性、有衝擊力,方能挑動情感,引起思考。在《幸褔之旅》中,在各參加者完成檯上的創作「假公仔頭造型」後,工作人員用白膠水淋上各檯上的造型,表面上是「破壞」造型的行為,但也可以被視為另一種創造,這個行為既具衝擊力,又引起思考。另外許迪生作為髮型創作人,最後一拉將龐大的假公仔頭的「頭髮」除去,露出光頭,極具戲劇性。在展演後的分享中,許迪生及黃嘉敏大致談到作為髮型設計及化妝設計師,他們的創作雖然在演出完結後就會消失,但其實對於他們來說,每一個時刻也是藝術。他們的想法結合他們的展演,對何謂創作、何謂藝術提出更深入的討論,滿佈彩髮的人頭是藝術、光著頭的人頭也是創作,而創作過程本身也可以是藝術。驚訝於髮型及化妝設計的科藝展演可以有如此戲劇性的展開。另外在《菇菇Land》中,當參加者同心協力地織出一張網後,佈景後突然出現一隻龐大的怪獸也相當有趣,如果在開首能交代一下菇菇Land的設定及織網的原因,整個故事感可以更強。中英劇團的《花樣獠牙》的珂珠二號也很有衝擊力:在開始演出前的珂珠二號的巨大投影實是先聲奪人,衝擊一入場的觀眾。讓珂珠二號因吸血漸漸成長,將人吃掉,也讓重金製作的珂珠二號發揮它的價值,營造恐怖的美感,最後整個城市彷彿濃罩在食人花的恐怖支配下,令人為這個城市悲慘的命運惋惜。

最後,科藝要考慮應用及實務問題,才不會被旁枝末節的問題干擾了觀賞體驗。在科藝展演中,空間有不少工作人員協助演出,用比較隱晦的方法帶領參加者投入展演,例如在《12》中進行不同活動(例如拍團體照),令整個體驗疑真疑假;在《幸褔之旅》及《菇菇Land》中要用大量道具,工作人員都可以用一種不突兀的方式配合整個展演去處理,頗為難得。只是在《菇菇Land》中需要更複雜的操作,例如分組及有序編織,創作者就更需要考慮配套(例如不同人對菇種類有不同理解,導致分組有混亂)。隨著科技在藝術的各種應用,製作上也可能要考慮更多實務問題,例如連不到網絡,或落不到幕播不到錄像等情況。另一種情況是若演出期間容許觀眾使用手提電話作某些參與,主辦方宜提醒使用電話的規則,以免觀眾會不自覺地不恰當使用電話、影響他人的觀賞。

以上看法或純屬老生常談,但如果稍加注意,相信能帶給觀眾更完滿、更豐富的觀劇體驗。二零二零年《施政報告》中提出政府會積極推動和支持藝術科技的發展,科技在劇場的運用應該仍可以有很大的發揮空間,希望有更多資源投放在提升科藝水平,亦有更多創作能推陳出新,配合技術提升而嘗試不同形式的劇場表演。近年觀眾人數下降,劇場演出正被其他娛樂形式逐漸取代。如何吸引觀眾回歸現場表演?提高科藝技術而讓觀眾有新的觀劇體驗,或者可以是其中一個答案。

活動名稱:第二屆科藝藝術節科藝展演一(《12》x《幸福之旅》x《菇菇Land》)

主辦機構:香港舞台技術及設計人員協會

地點:西九文化區 自由空間大盒

時間:2024年9月22日 下午三時三十分

網站︰香港舞台技術及設計人員協會第二屆科藝藝術節網站

場刊:連結

劇名:《花樣獠牙》

劇團:中英劇團

地點:葵青劇院演藝廳

觀劇場次:2024年10月26日 晚上八時

場刊︰連結

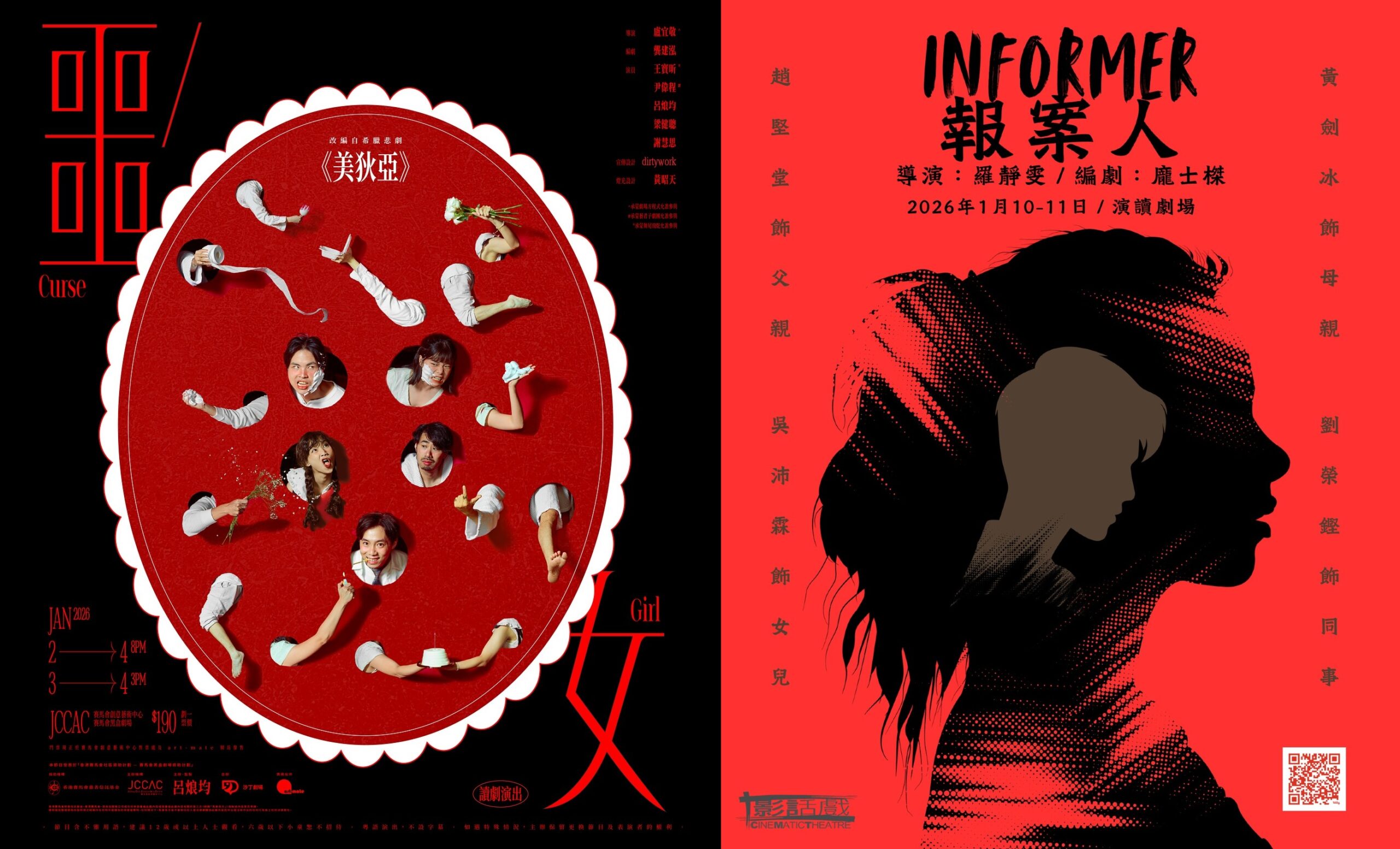

封面圖片來源:香港舞台技術及設計人員協會網頁、中英劇團網頁

文章列明作者,歡迎引用、 連結或轉載。

#科藝 #藝術科技 #科藝藝術節 #12 #幸福之旅 #菇菇Land #香港舞台技術及設計人員協會 #西九文化區自由空間大盒 #花樣獠牙 #中英劇團 #葵青劇院 #香港劇場

發佈留言