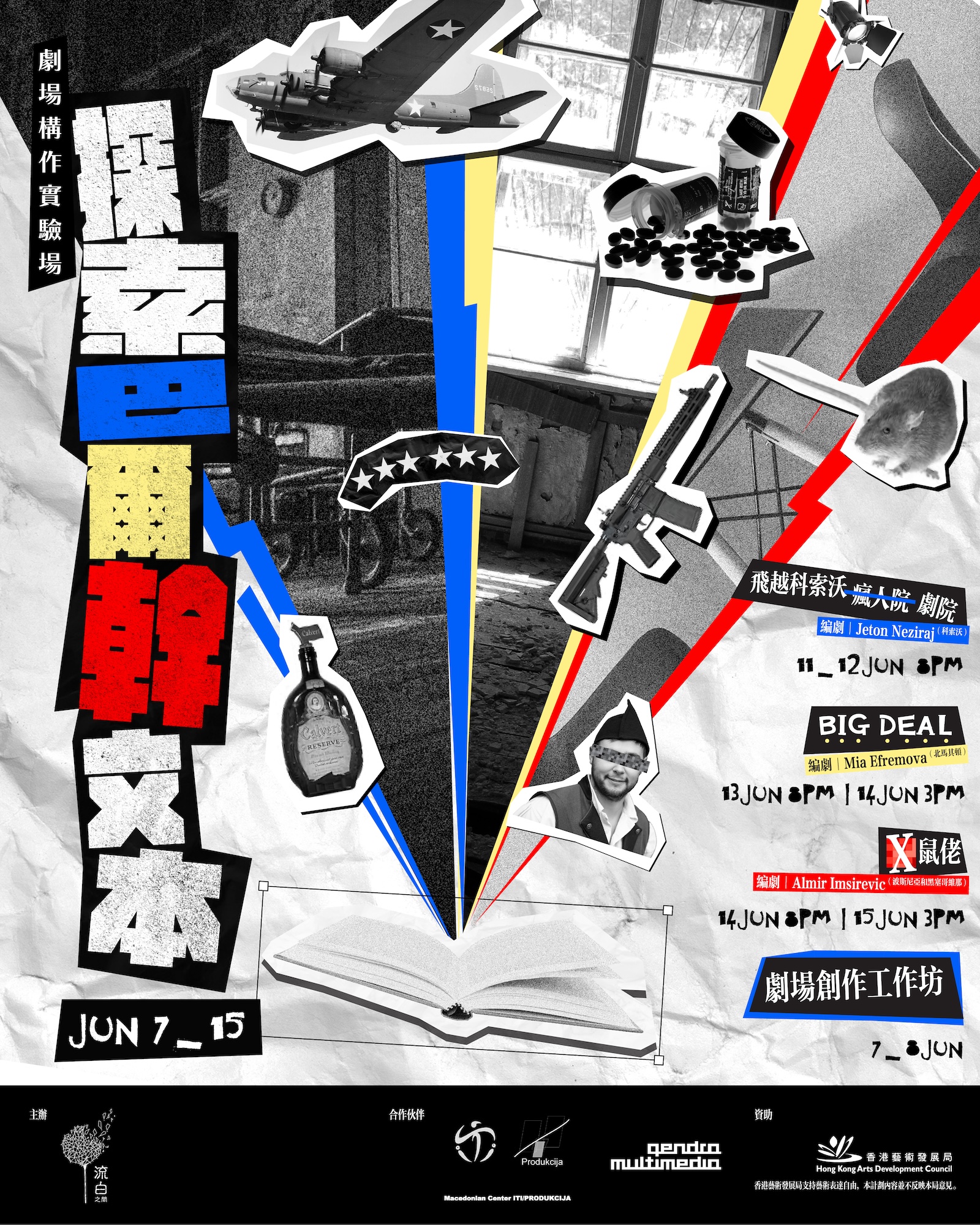

M+董事會主席陳智思在其專欄文章〈文化隨筆:在交流和弘揚之間的沉思〉中提到,香港被交付的文化任務是成為「中外文化藝術交流中心」,而非「中華文化弘揚中心」——當中的關鍵動詞是「交流」而非「弘揚」,而核心內涵是「中外」而不是「中西」(註一)。因此劇團流白之間的「劇場構作實驗場——探索巴爾幹文本」,實在非常對焦「中外藝術交流」這個概念。劇團將未曾在華文地區公演的劇作翻譯為中文上演,嘗試以戲劇理解世界歷史文化;甚至邀來劇作家來港舉行工作坊及分享會,讓不同地區的藝術工作者能彼此學習交流。這個立意可能讓這個計劃的演出和一般將外文劇本翻譯演出的做法稍有不同,需要更為強調文本的地域特性;但另一方面,亦需要在演出上作處理讓劇本「落地」,令演出更「貼地」。筆者觀看這個計劃的其中一個展演《飛越科索沃 瘋人院 劇院》(註二)(One Flew Over the Kosovo Theatre)(下稱《飛》)。此作由被譽為「巴爾幹卡夫卡」、科索沃編劇Jeton Neziraj所寫,故事講述科索沃國家劇院被國家委派,在獨立日作出一場盛大的戲劇演出。這個展演很好地平衡了文本的地域獨特性,同時用本地化的方式,將文本的普世性呈現,對普遍現象作出了諷刺和反思,值得一記。

《飛》這個劇本和科索沃有緊密的關係,它不只是一個在科索沃上演的劇目,同時也是一個緊扣科索沃獨立的劇本,具強烈的地域獨特性。但這個劇本來香港上演,香港觀眾對科索沃未必熟悉那怎麼辦呢?劇團除了製作出非常詳細的場刊介紹外,演出亦較罕見地以導演及劇場構作在演出之前,為觀眾簡述了巴爾幹半島的歷史及其「歐洲火藥庫」的重要性、科索沃內各民族的衝突、和塞爾維亞的戰爭及其「獨立」等狀況。雖然歷史太遠未必和劇本所述的內容有太大關係,但某些資訊對理解故事是有幫助的,例如科索沃在一個怎樣的背景下獨立、以致它的獨立日期成為秘密;科索沃和美國、歐盟等的外交關係,讓國家劇院在外交使團面前的演出是否成功變得十分重要等。如果沒有這個開場簡介,對理解劇本會打一折扣;當然如果這個簡介能以更藝術、更「劇場」的方式進行,而非單純口頭介紹,或者更能以本地創作回應這個科索沃劇本,形成一種跨文化對談。另外,《飛》中的劇院雜工角色,是根據一個真實的愛國人士飛機師James Berisha寫成的。為爭取各國承認科索沃獨立,James駕駛機身繪有科索沃國旗、印有「Please Recognize the Independence of Kosovo」字句的飛機在各國巡迴。劇中的劇場雜工也喚作James,他一邊準備在獨立日演出的佈景,一邊修理家中陳年的飛機,希望在獨立日升空宣傳獨立,但故事結尾卻是墜機收場。如果觀眾事先不知道這位愛國人士的故事,或者只會單純認為這位雜工愚昧和不自量力、而忽略這位雜工和現實的James一樣都有愛國情懷。Jeton Neziraj創作的演出對象是科索沃的市民,自然知道這位愛國人士,但香港觀眾對這號人物根本毫無概念,製作團隊没有忽視這點而事先向觀眾介紹說明,讓香港觀眾能得到和創作對象——科索沃市民較一致的理解。而《飛》的一些設定在香港看來奇怪,但文本翻譯保留了這些地域特性,例如委派國家劇院製作盛大演出的是體育局局長;國家劇院的演員薪金由政府支付等。有些劇本可能會選擇「本地化」處理,以更為接近當地的社會文化;但《飛》保留這些特異部分,不影響理解但同時也能感覺到劇本中的「異地風情」。

雖然《飛》以科索沃獨立為背景及框架,然它所探討的內容具廣泛代表性,即使歷史文化不同,某些情況還是有普世性的,不難帶來同感。其一是對官僚制度的抨擊,編劇不愧有「巴爾幹卡夫卡」的美譽,對腐敗的官僚制度的諷刺態度和卡夫卡如出一轍。例如體育局局長要求國家劇院在獨立日辦一場盛大演出,當中必須包括首相在獨立日的發言。但局長無法告知獨立日期及首相發言內容,當中雖然有官僚的合理性,但同時也顯示對「人性」的忽略,要求下級「使命必達」。而局長在排練中對製作加入許多「指導」,也或許是反映藝術服務政治、行政影響藝術的普遍現象。而另一方面,《飛》也描繪了一群為迎合政府要求而苦苦掙扎的藝術工作者,他們雖然被拖欠薪金,但也在微薄的預算及緊迫的時間下努力完成製作,當中有希望出人頭地、也有藝術上的雄心壯志,但也不乏愛國情懷,為能在獨立日演出而感到光榮,是一班「很乖」但確實很累的藝術工作者。編劇Jeton Neziraj在演出中將愛國飛機師James Berisha以一個較負面的形式呈現,敘述他苦苦維修的陳年飛機最終墜毁壞了大事,可能是想表達愛國都不能盲目,愚蠢的忠誠只會為國家和個人帶來傷害,這種勸勉對各地朋友都甚為適用。為保留地域獨特性,《飛》的本地化雖然不算明顯,除了歌詞用上〈何家公雞〉等本地歌謠,也有兩個很鮮明的例子。第一是此劇的中文名題《飛越科索沃 瘋人院 劇院》,這個奇怪的「瘋人院」標記在英文翻譯”One Flew Over the Kosovo theatre”是没有的,可能是想和1975年的美國電影《飛越瘋人院》(One Flew Over the Cuckoo’s Nest)套上關連?也或者是間接表達社會狀態的瘋狂而又不能明言?不論如何,這個中文翻譯都是親切和有趣的,符合本地文化的使用語境。另外,體育局局長的打扮「騎呢」,白西裝黑超冬菇頭、腳踏粉紅色膠拖鞋的裝扮讓人耳目一新,觀乎此劇本在各地演出的網上劇照,應該没有此奇異的裝扮,但奇怪的就在此裝扮脫離現實的同時又很親切貼地,有一種荒謬的現實感,某程度上也對應文本中在真實歷史上構建的荒誕情節,是一個很細微但又讓人難忘的本地化處理。

去年亞洲民眾戲劇節協會與社區文化發展中心主辦的亞洲讀劇節,在香港演出八個地區的優秀劇本,可惜這種交流是一次性,無以為繼。翻譯國外外語優秀劇本在港演出當然好,但如果要形成更深度的交流,可能需要如「劇場構作實驗場——探索巴爾幹文本」這種結合數個展演、工作坊及分享會、及有完整記錄的計劃,具規模的活動甚至能讓國內喜歡戲劇的朋友訪港,通過本港的演出及活動接觸到國外的優秀作品,這才能發揮香港「中間人」的角色,以戲劇聯通世界。

註一:見陳智思〈文化隨筆:在交流和弘揚之間的沉思〉(來源︰香港01)。

註二:由於標題無法打出刪除線,故顯示為《飛越科索沃 -瘋人院- 劇院》。

劇名:「劇場構作實驗場——探索巴爾幹文本」《飛越科索沃 瘋人院 劇院》》

主辦:流白之間

地點:大埔藝術中心黑盒

觀劇場次:2025年6月11日 晚上八時

網頁︰連結

封面圖片來源:劇場構作實驗場探索巴爾幹文本在ARTMATE頁面截圖

文章列明作者,歡迎引用、 連結或轉載。

#劇場構作實驗場探索巴爾幹文本 #飛越科索沃劇院 #流白之間 #Jeton Neziraj #張沚鈴 #黃朗然 #陳熙鏞 #張至煒 #宋本浩 #陳琳欣 #陳瑋聰 #大埔藝術中心黑盒劇場 #香港劇場 #劇評

發佈留言